カテゴリー

Amazonサービスのレビュー webライター アパレル サブスクのレビュー プログラミング 仕事 体験談・レビュー 働き方 北海道のライフハック 北海道の話 北海道の風景 好きな作品レビュー 札幌移住の話 楽に生きる考え方 買って良かった物のレビュー 転職 辞め方 退職代行

どうも、たくろーです。

「なんか、文章書いてもしっくりこなくて苦手なんだよな……」

と悩んでいるあなたへ、間違いやすいポイントを抑えつつ、正しい文章の書き方をわかりやすく解説していきますね。

僕は普段webメディアの編集長として働いている、いわば「文章のプロ」です。

編集も校正もするのですが、ライターさんの原稿を見ていると、人によってあまりにレベルが違って驚くことがあるんですよね。

たくろー

たくろー何が違うのかと考えたときに、本質的には「読む相手のことを考えられているか」という姿勢かなと思いました。

文章の目的は、どんなときでも「読者に行動してもらうこと」です。そのためには正しい文章の書き方を学び、まずは相手にとって読みやすい文章を書けるようになっていきましょう。

というわけで、ぜひ今回の記事で「正しい文章の書き方」をおさらいしていって下さい。

※この記事はPRを含みます。すべてのコンテンツは筆者の調査や経験をもとに制作しております。詳しくはコンテンツ制作ポリシーをご確認ください。

それでは、正しい文章の書き方を6つのポイントに絞ってお伝えしていきますね。

ここでご紹介する6か条は、言い換えれば「みんなが間違えやすいポイント」でもあります。

これらを見直すだけで文章表現が随分と綺麗になるはずですので、ぜひ自分の書く文章と向き合いながら、改善できそうな部分は見直してみて下さい。

主語と述語を対応させるのは、正しい文章の書き方の基本です。

まずは下記の文章をご覧ください。主語と述語が対応していない(正しくない)文章の例です。

私の特技は、ただ綺麗な文章を届けるウェブライティングではなく、わかりやすい文章で、かつ読者に納得してもらえる文章を書くのが得意です。

正しい文章は、主語と述語だけでも成り立つという原則があります。

しかしこの文章を見ると、主語が「私の特技は」述語が「得意です」となっており、繋げると「私の特技は得意です」という謎の文章になってしまっているというわけですね。

例えば下記のように区切ると、わかりやすく正しい文章になります。

私の特技はウェブライティングです。ただ綺麗なだけでなく、わかりやすく、かつ読者に納得してもらえる文章を書くことを得意としています。

文章に違和感を感じたときは、主語と述語だけを抜き出して意味が通るかチェックしてみると良いでしょう。

句読点を適切に使うのも、正しい文章を書くために大切なことですね。

句読点を適切に使う目的は「読みやすい文章にするため」であり、そのためのルールは以下の10個です。

といっても句読点には「絶対にこれが正しい」というルールはありません。ただ近年の研究によると「明らかに間違った使い方(読みにくい使い方)は、みんなに共通認識がある」とされています。

文章中の各位置に「読点を打つか打たないか」については個人間に相当なばらつきがあるものの,「読点を(打つとしたら)どこに打つか」については,書き手間である程度共通する規則が存在するのではないかと推察される。

主に避けたいのは「読点(、)」が多すぎて読みにくい文章と、意味が二通り以上に捉えられてしまう文章ですね。

読みにくい句読点の例文については下記の記事でも解説していますので、合わせてご覧ください。

「たり〜たり」は、もっとも間違いやすい文法の一つです。

ものごとを並列で並べるとき、一回「たり」を使ったら再度重ねましょう。

例えば以下の例文は、よくある間違いです。

僕はブログを書いたり写真を撮って、日々を過ごしています。

「ブログを書く」と「写真を撮る」が並列なのに、片方しか「たり」になっていません。

正しくは、下記のように「たり」を重ねる形ですね。

僕はブログを書いたり写真を撮ったりして、日々を過ごしています。

ものすごく間違えやすい文法ですので、ぜひ見直してみて下さい。

正しい文章を書くには、体言止めを適切なタイミングで使うのも重要ですね。

そもそも体言止めとは、文章の最後を「体言(名詞・代名詞)」で終える文章テクニックのこと。

例えば「僕は君が好きです」というのが普通の文章で、これを体言止めにすると「僕が好きなのは、君のこと」となります。

こんな風に言い換えて使うテクニックですが、使うタイミングやシチュエーションによっては適切ではない場合があることを覚えておきましょう。

このあたりを注意しながら、適切に取り入れていって下さい。

「ら抜き言葉」も、正しい文章を書くには知っておきたいルールです。

例えば「食べれる」「寝れる」という言葉は「ら抜き言葉」ですね。「食べられる」「寝られる」と表記するのが正しいルールです。

普段はそれほど注意する必要はありませんが「公の場では、ら抜き言葉は避けるのが良い」とされています。

国語審議会としては,本来の言い方や変化の事実を示し,共通語においては改まった場での「ら抜き言葉」の使用は現時点では認知しかねるとすべきであろう。

文化庁『言葉遣いに関すること』より引用

そこで、簡単な見分け方を知っておきましょう!

その言葉を「勧誘表現」の形にしたときに「〜よう」と続いたら「ら抜き言葉」だと判断してOKです。

例えば「食べれる」を勧誘表現にすると「食べよう」となりますので、本来は「食べられる」と表記すべき「ら抜き言葉」だとわかります。

迷ったときはこのルールで「ら抜き言葉」を見分けて、公の文章では正しい文章に直していきましょう。

「ら抜き言葉」についてもっと詳しく知りたい場合は、下記の記事もご覧ください。

仕上げに「文末表現」が重ならないように注意して、美しく正しい文章に近づけていきましょう。

「〜です。〜です。〜します。〜です。」と同じ文末が続いてしまうと、どうしても子供っぽい文章になったり、ロボットが書いたような文章になってしまったりします。

例えば、以下の文章は「文末表現が重なってしまっている文章」の例です。

僕はブログを書くのが好きです。書くこと自体が楽しいうえに、覚えたことをアウトプットできるのがブログの良いところです。読んでくれる人が増えると「やる気」も出ますし、続けていこうと思えます。

せっかくの文章が、小学生の読書感想文みたいになってしまいました。「です、です、です」と文末が続いてしまっているからですね……。

例えば「ね」を1回挟んで文末を散らすだけでも、少しスムーズな文章になります。

僕はブログを書くのが好きです。書くこと自体が楽しいうえに、覚えたことをアウトプットできるのがブログの良いところですね。読んでくれる人が増えると「やる気」も出ますし、続けていこうと思えます。

「です、でしょう、ですね、でした、体言止め」などの文末表現をうまく組み合わせながら、同じ文末が連続しないように書けると良いでしょう。

ここまでは「正しい文章」ということで、最低限注意しておきたいポイントをお伝えしてきました。

次に、正しいだけでなく「もっと読みやすい文章を書く」という視点で、5つのテクニックや注意点をお伝えしていきます。

文章を良くしようとするあまりに、修飾語をたくさん入れてしまうケースがあります。良かれと思って書いた文章が、逆に読みにくくなるという例ですね。

例えば「贈り物に添える手紙」に書いてあったとして、以下の文章をご覧ください。

あなたのために、美しく気高い、まるでイギリス王朝で使われているような、誰から見ても品のある、しかも嫌らしさのない、素敵なハンカチを用意しました。

修飾語をたくさん入れすぎて、被修飾語である「ハンカチ」と離れすぎたことで良くわからない文章になったケースですね。

もっとシンプルに「相手の聞きたい言葉」だけを絞って伝えると良いでしょう。

あなたに似合いそうな、素敵なハンカチを用意しました。気に入ってもらえると嬉しいです。

これで十分です。

そのデザインを気にいるかどうかは相手次第ですから、あくまで「あなたのために選びました」と伝えるのが、この場合の文章の役割ですね。

このように、修飾語の数には気をつけましょう。

文章を書くときは、できるだけ「あいまい表現」を避け、具体的な表現をすると良いでしょう。

特に「これ、あれ、それ、どれ」という「こそあど言葉」が、わかりにくい「あいまい表現」の代表例です。

あとは文中に書いた他の場所を指し示すときに、つい「あいまい」にしてしまいがちですね。例えば、以下の文章をご覧ください。

先ほどもお伝えした例の通り、小学生の読書感想文みたいになってしまいます。

「先ほどもお伝えした例」って言われても、どこの例なのかわかりませんよね。このように指し示す場所が「あいまい」だと、相手にうまく伝わらないことがあります。

もう少し具体的にして、

先ほど ” 文末表現 ” の項目でお伝えした例の通り、小学生の読書感想文みたいになってしまいます。

とすると「あ、あの例か」とわかってもらえるはずです。

ただし、すぐ近くに指し示す項目があるなら「これらは」なんて言葉を使うのはアリです。

とにかく「相手がフラットな気持ちで読んだときに、何を指し示しているのかわかるか?」という視点で文章が書けると良いでしょう。

文章を書くときは「表記ゆれ」を避けると、とても読みやすくなるでしょう。

例えば「行う」と「行なう」の表現が文中に混在していると、読み手の脳が自然と混乱し、ストレスを感じてしまいます。

昨日は記事の執筆を行なった。今日は過去に書いた記事のリライトを行う予定だ。

主に表記ゆれが起こりやすいシチュエーションは4つで、

この辺りですね。

詳しくは下記の記事で解説していますので、気になる場合はチェックしておいて下さい。

読みやすく正しい文章を書くには、一文一義(1テーマ)を心がけると良いでしょう。

一文一義とは、一つの文で一つの情報だけを伝えるテクニックのこと。

上の文は、一文一義ですね。

ちなみに一文一義は「文」と「文章」で考え方が違っていて、

こんな違いがあります。下記の記事で詳細に解説していますので「詰め込みすぎて読みにくい文章になっちゃう」という方は合わせてご覧ください。

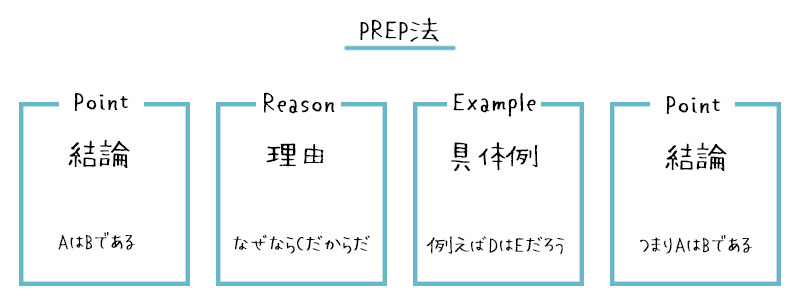

とにかく相手に伝わる「読みやすい文章」を書くには、文章の型を身につけるのが良いでしょう。

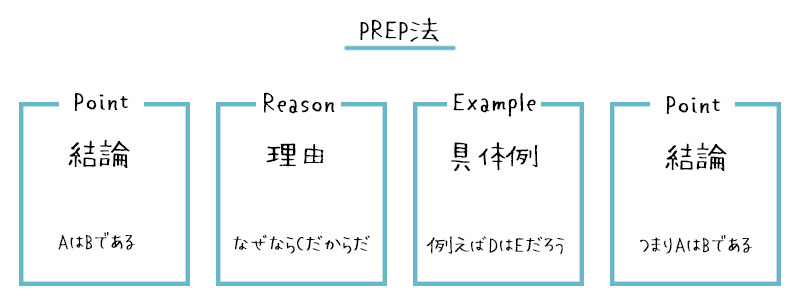

代表的な文章の型に「PREP(プレップ)法」というものがあります。

「結論、理由、具体例、結論」の順番で書くことで、自分も書く内容を整理しやすいですし、読者から見ても理解しやすくなるんですね。

例えば、この項目もPREP法を使って書いています。

こんな風に順序立てて書いてあると、読者も理解しやすいはずです。

とにかく「相手が読みやすい文章」を書くには、PREP法を使って書いていきましょう。

もっと総合的に「正しい文章の書き方」を学ぶなら、一通りの情報がまとまった本を利用するのも良い手段です。

最後に、僕が文章の勉強をしたときに役立った本を厳選してご紹介していきますね。

新しい文章力の教室は、webメディア『ナタリー』の元編集長が書いた文章術の本。

「読者に完読される文章を目指す」という目的に沿って、読みやすくわかりやすい文章の書き方がわかります。

「文章の書き方」について最高にわかりやすく解説されていましたので、ぜひ手に取ってみてください。

メンタリストDaiGoさんの著書で「人に行動してもらうための文章の書き方」がわかりやすく解説されています。

細かい文法の話ではなく、文章を書く目的に沿った根本的な話を学べる書籍ですね。

「相手が思わず行動したくなるような文章」を書きたい場合は、ぜひ一度読んで参考にしてみて下さい。

よりシンプルで読みやすい文章を書くための、文章のダイエット法を教えてくれる本ですね。

長々と書かれた文章だと当然情報量は多くなりますが、その分読みにくくなります。より端的な文章で同じだけ伝わるなら、絶対その方が良いですよね。

端的でわかりやすい文章を書きたい人は、ぜひ手に取ってみて下さい。

正しい文章の書き方がわかると、もっと相手に伝わる文章が書けるようになります。

文章の目的は、どんな場合も「読者に行動してもらうこと」。それを忘れず、相手にとって読みやすく伝わりやすい文章を書いていって下さい。

ぜひ文章をもっと学びつつ、最高の言葉選びができるようになっていきましょう。

Webライター、

本格的に目指しませんか?

Webライターとして本格的に活動するなら、まずはメディアで社員やアルバイトとして働いてスキル・ノウハウを身につけることをおすすめしています。

その本質は、日々プロからの添削が受けられることです。いきなりフリーで活動すると「プロライター」の視点で見られることになりますが、現場で働けば、最初は下働きをしながらプロの仕事を学べるのです。

とはいえ転職が難しい場合、プロからの添削が受けられるWebライター講座を検討してみてください。

世の中にはさまざまなライティング講座がありますが、個人的にはYOSCAの運営する「あなたのライターキャリア講座」が推しです。プロからの添削、1年アフターフォロー、Yahoo!JAPAN寄稿ライターへの推薦など、個人的に「これならおすすめできる」と思えるサービス内容が揃っています。

まずは資料を確認して、検討してみてはいかがでしょうか。