カテゴリー

Amazonサービスのレビュー webライター アパレル サブスクのレビュー プログラミング 仕事 体験談・レビュー 働き方 北海道のライフハック 北海道の話 北海道の風景 好きな作品レビュー 札幌移住の話 楽に生きる考え方 買って良かった物のレビュー 転職 辞め方 退職代行

どうも、たくろーです。

「退職したいけど、切り出せないんだよな……」

「転職が決まったけど、抱えてる仕事もあるし、今のタイミングで部長に言うのめっちゃ怖い……」

こんなあなたの背中を押してあげられないかなと思って、この記事を書きました。

たくろー

たくろー会社を辞めるときはもちろんなのですが、例えばアルバイトを辞めるときや、習い事を辞めるとき、学生なら部活を辞めるとき……あとは別れ話も一緒でしょうか。

「辞めます」はなかなか慣れないですよね。

でも、そんなに重く考える必要はありません。

結論としては「退職の申し出は相談ではなく報告」であることと「辞めることに責任を感じる必要は一切ない」ということを念頭において臨めばOKです。

そんな「退職の切り出し方」について、自分が会社を辞めたときや部下に辞められたときの経験から総合的にまとめつつ、具体的なコツをお伝えしていきますね。

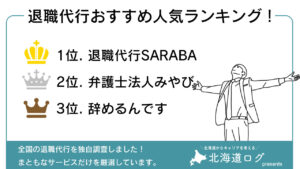

※どうしても退職を切り出せないなら、プロである退職代行に頼むのがベターです。労働組合の運営する「退職代行SARABA」は有給消化などの交渉までお願いできるので、個人的にかなりおすすめ。ぜひ検討してみて下さい。

※この記事はPRを含みます。すべてのコンテンツは筆者の調査や経験をもとに制作しております。詳しくはコンテンツ制作ポリシーをご確認ください。

退職を切り出せない人は「怒られたらどうしよう」とか「なんか怖い」みたいなマインドになっていることがほとんどです。

が、そんなに重く考える必要はありません。

退職することを「人生の一大事」だと思ってしまう気持ちはわかりますし、事実ぼくもそんな風に考えていた時期もありました。

しかしフタを開けてみれば、そんなに深刻なことでもありません。

さらに反対の立場で考えてみれば、会社から見れば我々会社員はどこまでいってもコマです。

代えは効きますし「自分にしかできない仕事をしているサラリーマン」なんていなくて、基本的には思い上がりですね。

組織のなかで動いてるなら、能力に上下はあるでしょうが、あなたの代わりは必ずいます。

それに退職を切り出したことで何か小言を言われたとしても、あなたの価値が下がるわけでもありませんし、その選択が間違いになるわけでもありません。

というわけで、退職について重く考える必要は一切ありません。

退職を切り出すのは、ただの業務上の「報告」だと思いましょう。

また、退職を切り出すときは「退職の申し出は報告である」という根本を忘れないことが大切です。

例えば、

「辞めさせてください」「退職したいと思っています」「辞めても大丈夫でしょうか」

こんな感じのワードは「相談」になるからNGです。絶対引き止められますし、お互い面倒なだけですね。

僕がアパレル業界でエリアマネージャーをしていた頃、パートさんや部下からの退職の申し出を受けることもありました。

そのときに「相談」されると、会社側としては引き止めざるを得ないんですよね。

「ぶっちゃけ面倒だな」と思いながらも、引き止めに時間を使う必要が出てきます。なので、キッパリと「〇月〇日付けで退職します」と言ってくれる人の方が助かりましたよ。

ちなみに経験上、有能な人ほどキッパリと言い切って辞めます。相談したところで意味ないとわかってるからですね。

というわけで「退職の申し出は、報告である」ということは念頭において辞めていきましょう。

「まあ、わかっちゃいるんだけど…」という感じだとは思いますが、あえて説明しておきます。

あなたが辞めたあとの業務配分は、あなたではなく会社が考えることです。

「いま抱えているプロジェクトがある」「部下が育っていない」「人が少なくて後任がいない」

こんな理由で躊躇してしまうこともあるでしょうが「それで会社がどうなろうが、あなたになんの責任も無い」が正解です。

在籍中に頑張って仕事するのは当然ですし、退職が決まってからは指示されたように業務を引き継ぐのも当然です。

でも、辞めた後のことにまで責任を持つ必要ありません。

言い方は悪いですが、社員はどこまでいっても会社の仕事を回すコマの一つにすぎないからですね。

万が一ですが「絶対にあなたじゃないとできない」みたいな仕事があるなら、その環境を作ってしまってる会社が悪いんです。

辞める権利は誰にでもあるので、辞めないように、あるいは誰がいつ辞めても良いようにリスクマネジメントしながら運営するのが上司の仕事。

「とはいえ、上司とか同僚から恨まれそう」なんて人もいるかもしれませんが、そんな感情を抱いてくるような会社は辞めて正解じゃないかな?とも思います。

なお面倒なことは考えずに今すぐ辞めたいという場合は、退職代行を使うのが圧倒的におすすめです。退職代行SARABAとかに相談してみて下さい。

なお一度でも「辞めたいな」「でも辞めづらいんだよな」と本気で悩んだ会社は、そのとき考え直したとしても、遅かれ早かれまた辞めたくなります。

これは自分の退職経験的にも、自分のまわりで会社を辞めていった人たちを見てもそうです。

いったん辞めるのを諦めても、どうせまた辞めたくなるのです。

そもそも退職を諦めるメリットがほぼありませんので、その根本的な考え方から知っておいて下さい。

昔は「一度入った会社では3年は働け」とか「すぐ会社を辞めるようではどこにいっても通用しないぞ」なんて言われたものですが、現代社会ではそんなことありません。

みんなそこそこ気軽に辞めてますし、働き方も多様化しています。

例えば辞めてからしばらくフリーランスとして仕事をしてみれば、会社員として働いていた頃とは違った知見も得られます。あとで就職したくなったら、またその時に仕事を探せば良いのです。

「会社を辞めたら終わりだ」なんてイメージはただの幻想ですので、やりたいことやった方が良いんじゃないかなと思いますよ。

特にIT関連のスキルなら、今は会社に属していなくても独学でいくらでも学べます。

フリーランスとして働こうと思えば気軽に始められますし、割と「その会社にいる意味」は少ないんですよね。

働くことにメリットを感じる会社で働けば良いので、少なくとも「辞めたいけど切り出せない」なんて感じる会社にこだわる理由はありません。

学びたいところで学びつつ、働きたいところで働きましょう。

そもそもの話ですが、普通に働いてればそこまで悩みません。

「なかなか退職を切り出せない」なんて考えて、しかもその語句で検索するくらい悩んでいるということは、どちらにせよ退職するしか解決法がないように思います。

スパッと切り替えて、次のステージに進みましょう。

実際に「退職します」「辞めます」と伝えるときには、明確にしておきたいポイントがあります。

基本的には上記の2つのポイントを整理したうえで、退職を切り出しましょう。

”いつ”に関しては有給消化や次の仕事先の出勤日なども関わりますので、すぐさま決めたいところです。

「こちらから具体的な期日を伝えない」のがもっとも悪いパターンですので、まずは自分が退職したい日を決めてから伝えましょう。

コツは、自分が考えている期日よりも少し早めの日程を伝えることですね。

例えば、今が3月の上旬で、転職先には「5月か6月くらいから出社」と調整中だとします。

こんな場合に、正直に「できれば4月末が最終出勤で。最悪5月末まではなんとか…」なんて言ってしまうと、当然ギリギリまで引き止められます。

ここは、初手として「4月15日で退社します」と伝えるのが正解ですね。1か月以上は期間をおいて最低限の礼儀はクリアしましょう。

そうすると、たぶん相手は「いや、なんとか4月末まで…」と交渉してきますので「じゃあまあ…そうしましょうか」でフィニッシュです。転職先に6月出社で調整すれば、1か月間は有給消化できますね。

ちなみにこれは、上司に花を持たせてあげることにも繋がります。上司がそのまた上司にあなたの退職を報告するときに「4月15日までと言われましたが、なんとか4月末まで伸ばせました」と手土産を持たせてあげると。

このあたりは上手いこと調整したいところですね。

あなたが退職を報告するとき、上司は「あなたが辞める理由」にこだわることが多いでしょう。

というのも「自分のマネジメント不備であなたが辞めるわけじゃない」ことを確認したいからですね。

よっぽど良い人じゃない限り、決してあなたに親身になっているわけではありません。ただ役割から聞いているだけです。

あなたの上司が、そのまた上司にあなたが辞める事を報告するときに「別に自分のせいじゃないから仕方ないし、自分の評価が下がるべくもない」と思わせる必要があるからですね。

残念な感じですが、それが会社であり、社会です。

というわけで、どれだけ会社に対して恨みが合ったとしても「家庭の事情で」とか「親戚の会社を手伝ってくれと言われて」といったような「会社のせいじゃなくて、あくまでこちらの事情なんですよ」という内容で伝えて、円満に去るのが一番です。

文句を言ったところでどうにもなりませんし、あなたが辞めたあとにそれが改善されてもメリットありませんので、黙って去りましょう。

もし会社にダメージを与えたいほどパワハラやセクハラを受けていたのであれば、ここで恨みを言っても何にもならないので、弁護士を雇った方が建設的ですね。

退職を切り出すときに、「最低限これは守った方が良いよね」という暗黙の了解があります。

誰が決めたわけではありませんが、ネットもなかった時代から日本中のみんなが右へ倣えしているルールが。

……不思議ですよね。

そんな退職にまつわる最低限のマナーをお伝えします。

そんなこんなで退職を切り出すわけですが、適正なタイミングというものはあります。

退職を切り出すタイミングは「最低でも最終出勤日の1か月前」というのが世間の暗黙の了解であり、現実的なラインですね。

法的には2週間前でOKですが、現実的にはなかなか難しいでしょう。余裕をもって2か月、3か月前でも良いかもしれません。

退職の申し出は、そのくらいデリケートな問題ではあります。

というのも、あなたの仕事を誰かに引き継ぐ必要があるからです。場合によっては後釜の人間を雇う必要もあるでしょう。

ぶっちゃけそのあたりの細かい部分をあなたが気にする必要はありませんが、会社に対して猶予期間を設けてあげるのは、最低限の礼儀かなとも思います。

会社に世話になったと思えば融通を効かせれば良いし、そうでもなければ何を言われようとサクっと辞めれば良いですね。

退職報告は、かならず直属の上司に伝えましょう。

例えば自分が係長だった場合。課長をすっ飛ばして部長や役員に報告すると、課長の面目が丸つぶれになります。

すると「なんだ、そんなに信用されてなかったのか?」と課長の評価が下がってしまうでしょう。あえて課長に嫌がらせしたいならアリかもしれませんが、辞めるまでの期間がちょっと地獄ですね。

どれだけ風通しの良い職場でも、最低限守るべきマナーです。

いきなり「辞めます」と報告するのはちょっと不意打ちっぽくて危険。聞く方にも心の準備は必要です。

告白とか別れ話と一緒で、冷静に話し合いをするには「匂わせ」は必要ですね。

「少しご相談したいことがあります。今日か明日の御都合の良いときにお時間いただけますか?」

と、とにかく「ちょっと真面目な相談にのって欲しい」というニュアンスを伝えましょう。

これは「退職する人はまずこう切り出す」という暗黙のマナーですので「あっやばい。これは辞めるやつだ」と普通の人なら察します。

フットワークの軽い上司なら、この時点でそのまた上司に相談して「引き留め材料(給与アップや待遇アップ)」とかを用意しておくかもしれませんね。

と、お互いの心の準備のために「事前のアポ取り」はかならず挟みましょう。

アポ取りは最悪メールでも良いですが「辞めます」というのは直接が良いでしょう。

これは上司に花を持たせるという意味も大きくて、もしあなたが話し合いに応じなければ「聴き取りすらできないのか?」と上司の評価が下がりますと。

テレワークなどで直接会うタイミングがどうしても取れないときも、せめて電話で報告するのが良いですね。

ちなみに、テレワークが主流になってから退職代行を使う人がめちゃくちゃ増えたそうです。やはりどうやって切り出せば良いかわからないし、どのタイミングで言えば良いかわからないということで「こうなったら業者に頼るしかない」という発想ですね。

「実は辞めるんだ」なんて部下や同僚に話すのは、かならず上司の確認を取ってからにして下さい。

あなたの後任を用意しておかなければ現場が不安に感じて混乱するかもしれませんし、その状況をクールダウンさせるのは会社の仕事ですので、あなたがかき乱すのはよくありません。

最低限の礼儀として、自分から周りに伝えるタイミングは会社に委ねましょう。

周りのモチベーション、仕事の引継ぎの段取り、いろいろあります。最後に「空気読めない人」みたいな扱いをされないように、おとなしく過ごすのがマナーです。

今回は基本的な「退職の切り出し方」について解説してきました。

おおまかにはこれだけです。難しいことでもなんでもありませんので、今すぐにでもできるでしょう。

とはいえ「いや、それはわかってるけど……」って思ってしまうかもしれません。どうしても退職を切り出せないという人もいます。

そんなときは、1年後の自分を想像してみてください。

1年後の自分は、その会社でどうしているのか。満足な顔をしているのか。ちょっとくらい嫌なことがあっても、同僚や上司と笑って働けているのか。

僕は無理だったので、辞めました。

いまは転職して大好きな仕事をしていて、同僚も上司も素晴らしい人ばかりで、転職して本当に良かったと思っています。

動くなら早い方が良いです。なぜなら、今日が一番若いから。

それでは、1年後のあなたが笑って働いていることを願っています。